非法集資借殼“云養” 記者調查透視真相

姚雯/漫畫

要點提示

●未經國務院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規定,以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式,向不特定對象吸收資金的各類行為屬非法集資。

●“云養經濟”領域犯罪的顯著特征,包括不法分子以“農業+科技”為噱頭,炒作田園生活、智慧農業等熱點,對外虛假宣傳“云養”項目低風險、高收益;網絡屬性強等。

●對于依托App等線上平臺運營推廣的、網絡屬性較強的“云養”項目,集資參與人數量更多,涉及地域范圍更廣,且沒有統一的“畫像”,什么年齡、職業、圈層的人,都有可能接觸到非法“云養”項目,陷入騙局。

●農業是需深耕厚植、遵循自然規律的實體經濟,與鼓吹“短期暴利”的投機邏輯天然相悖,廣大公眾應提高風險識別能力。

近年來,我國多地出現了打著“云養殖”“代養殖”“云種植”“云種菜”等旗號,將正常銷售行為異化為追求高額回報的非法集資等行為,進而滋生了“云養經濟”領域的違法犯罪。這類犯罪有哪些特點?涉及何種罪名?該如何防范并強化治理?近日,記者帶著相關問題,采訪了有關專家學者。

眼見不一定為實

今年4月,農業農村部辦公廳、金融監管總局辦公廳、公安部辦公廳、市場監管總局辦公廳聯合發布了《關于加強“云養經濟”領域欺詐風險防范和處置工作的通知》。該通知顯示,近年來,我國“云養經濟”領域違法犯罪活動高發,一些不法分子打著發展農業產業的幌子開展欺詐活動,嚴重侵害公眾合法利益,極大地損害了農業產業健康發展。

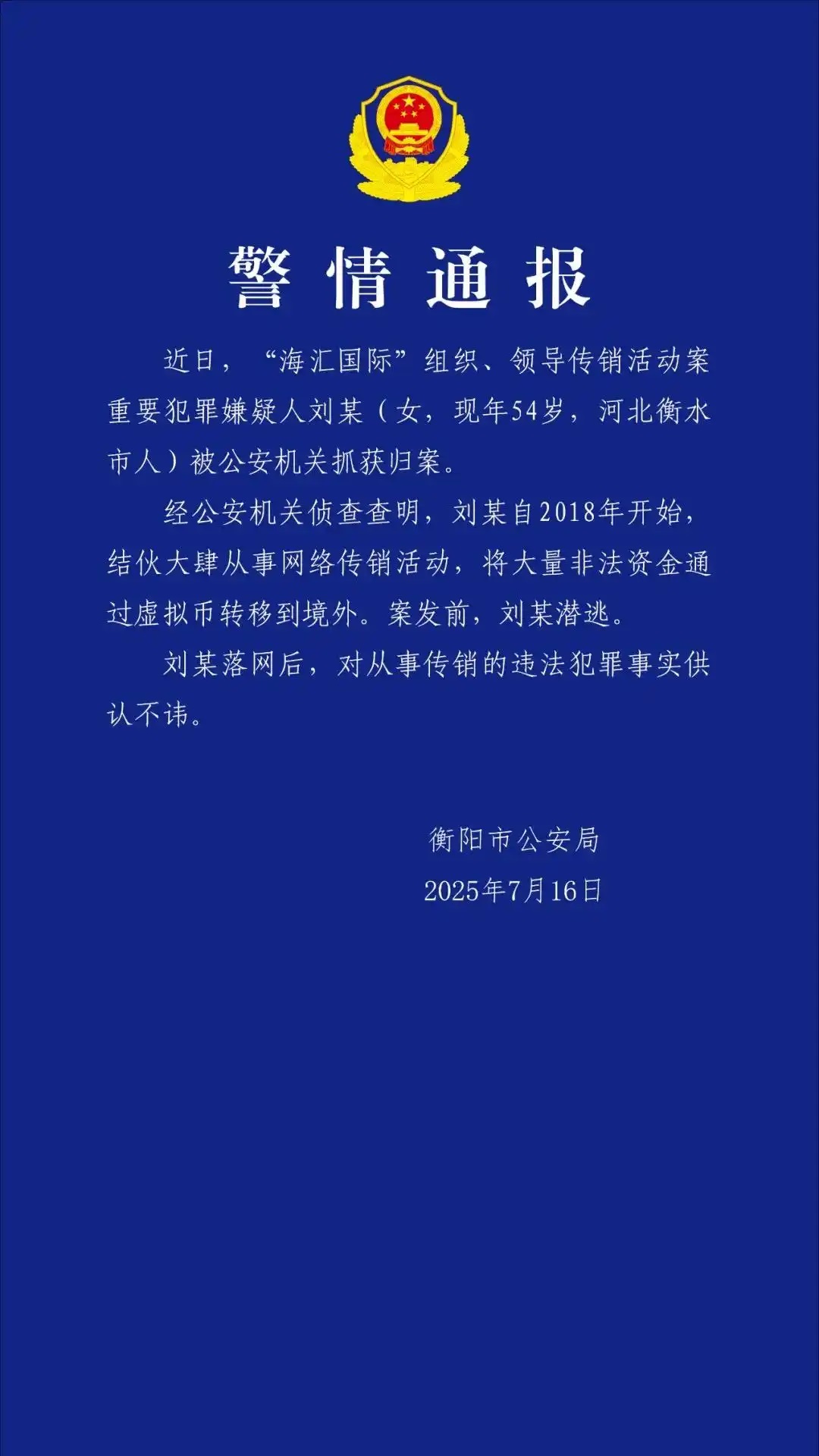

“我國《防范和處置非法集資條例》規定,未經國務院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規定,以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式,向不特定對象吸收資金的各類行為屬非法集資。”北京市社會科學院法治研究所副所長王潔告訴記者。目前,一些未取得金融管理部門依法許可的公司打著“云養經濟”旗號,向社會公眾推出各種還本付息式的投資理財產品,這種活動屬于非法集資,從事此類活動的不法分子可能涉嫌非法吸收公眾存款罪,集資詐騙罪,組織、領導傳銷活動罪等。

這類活動為什么能吸引那么多人“真金白銀”地進行投資呢?

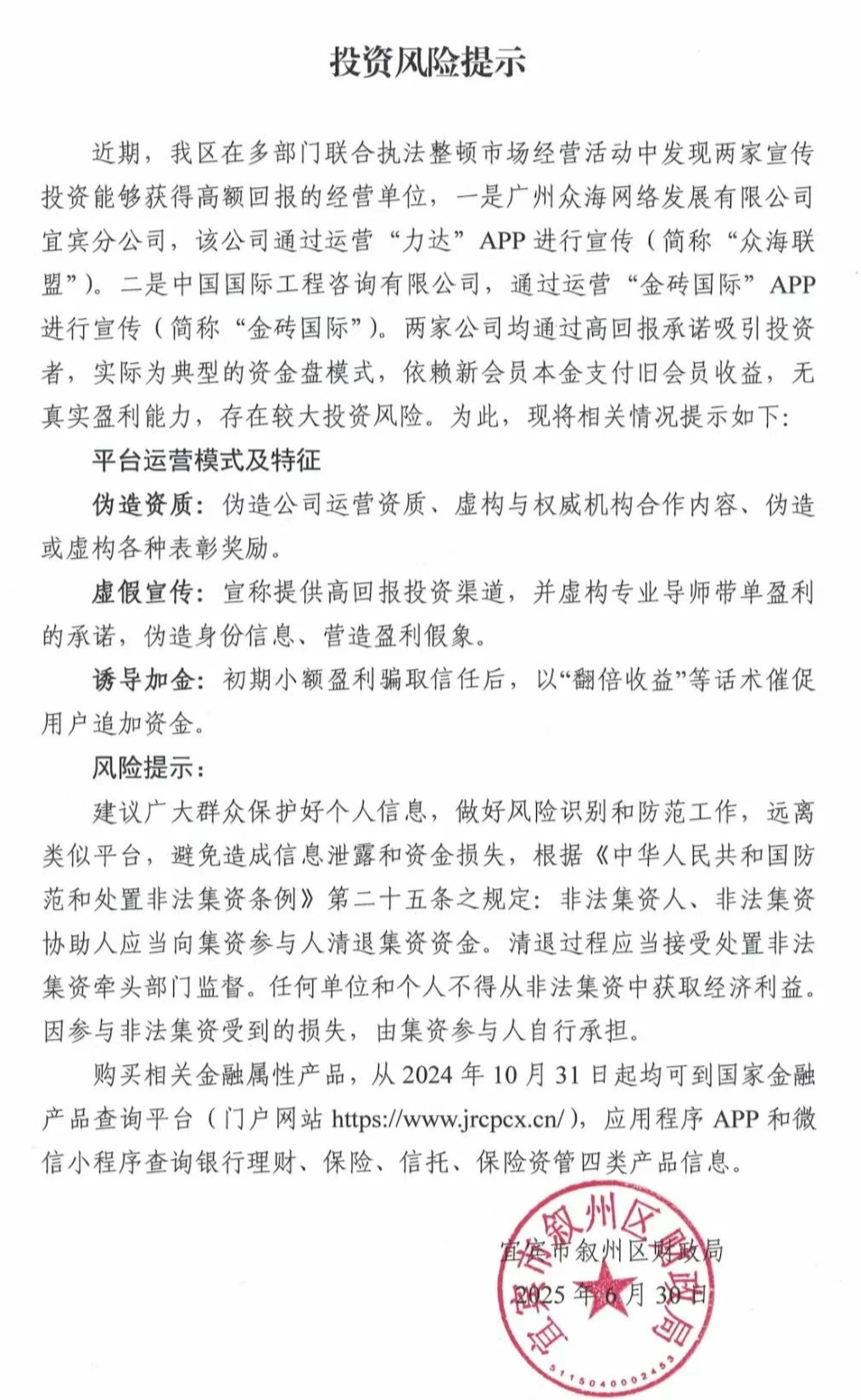

記者梳理發現,“云養經濟”領域犯罪的顯著特征之一是,不法分子以“農業+科技”為噱頭,炒作田園生活、智慧農業等熱點,對外虛假宣傳“云養”項目低風險、高收益。

“在此類案件中,犯罪團伙常以‘代種植’‘代養殖’‘托管分紅’等名義,向客戶承諾年化收益率10%至30%甚至更高。這種遠超銀行理財或普通農業投資的項目,利用了投資者對農業種植、養殖收益的不了解,以及對‘快速致富’的渴望,混淆合法經營與非法集資的界限,掩蓋‘高收益必然伴隨高風險’的常識,讓投資者忽視了‘天上不會掉餡餅’的基本邏輯。”辦理過類案的湖北省隨縣檢察院檢察官彭俊軒認為,這種“高收益陷阱”對公眾來說,具有比較強的迷惑性。

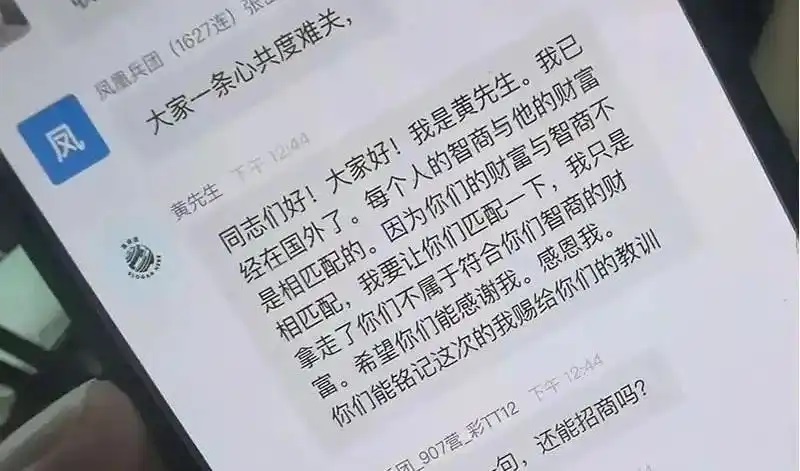

事實上,大部分非法的“云養經濟”項目,都沒有足以支撐其許諾的高額返利的種植、養殖規模,不法分子通常以“借新還舊”,也就是用新投資者的投資款支付之前投資者的收益。

“這類似于‘擊鼓傳花’,不法分子不斷通過召開宣講會、發傳單、組織旅游等多種方式,對‘云養’項目進行虛假、夸大宣傳,并以高額回報率、提成費用為誘餌,吸引新的投資人加入。”浙江省余姚市檢察院檢察官朱澤民向記者表示,根據他以往辦理“云養經濟”領域案件的經驗,不少投資者明知農業、畜牧業投資不可能有如此高的收益率,也明知這就是一場“擊鼓傳花”游戲,但總覺得項目不會在自己手中“爆雷”,而且有畜禽等實物作為“保障”,在僥幸心理驅使下,最終賠掉本金、蒙受損失。

網絡屬性強是“云養經濟”領域違法犯罪活動的另一顯著特征。不法分子依托互聯網、App開展運營,通過線上支付工具收付資金,犯罪行為波及范圍廣、擴散速度快。

“在App投資5000元就可以認養一頭牛,高額返利,保本付息。”這是一款名為“全民養牛”App的宣傳話術。上海警方近日成功偵破了這起以互聯網“云養牛”為幌子的案件,涉案金額超過5億元。

“‘全民養牛’App社交賬號發布了大量養殖場的視頻和直播,宣稱公司在國外擁有優質養殖場,投資者可以通過App觀看網絡直播,觀察自己養的牛在干什么。”參與辦理此案的上海市徐匯區檢察院檢察官江奧立告訴記者。事實上,所謂的“云養牛”項目是犯罪團伙精心編造的謊言,他們宣稱的牧場根本不存在,旗下沒有一頭牛,投資者通過直播、視頻看到的牛群實際來自其他養殖場及網絡素材等。這樣做的目的就是,“營造逼真的‘云養牛’效果,取得投資者的信任,快速、大量非法集資”。

據悉,不少推出非法“云養”項目的公司都選擇開發App、微信小程序等“云養”平臺,使投資者可以通過網絡直接投資。在王潔看來,通過互聯網平臺運營“云養”項目,投資方式簡單,投資者足不出戶、動動手指就能下單,大大降低了投資門檻,同時,也增加了投資者前去實地考察的難度,更難揭穿騙局。

被害群體有類型化特點

“云養經濟”領域犯罪的集資參與人、被害人都是哪些人呢?

記者調查發現,此問題分兩種情況。在以線下運營、推廣的“云養”項目中,被害人以中老年人為主。“相關不法分子會前往菜市場、社區等地宣傳,對中老年人進行圍獵。因為不少中老年人天然對農業、畜牧業等‘田間地頭’的事物更感興趣,自認為更了解此類活動。同時,他們的風險防范意識較低,更容易接受虛假宣傳,進而掏出自己的‘養老錢’。”據江蘇省蘇州市姑蘇區檢察院檢察官姜緣介紹,在他辦理的不法分子開發“人人一畝田”項目集資詐騙案件中,絕大部分被害人都是中老年人。

在湖北省隨縣以“土地代種植”為噱頭的非法吸收公眾存款案件中,集資參與人的年齡層也集中在中老年,甚至不少集資參與人還是被親友介紹參與投資的。“犯罪團伙常通過親友、鄰里推薦或社區宣講等方式,利用熟人社會的信任鏈條擴散‘云養’項目,投資參與人易因‘人情’或‘從眾心理’陷入騙局,甚至成為下線幫助宣傳,最終害人又害己。”彭俊軒說。

而對于依托App等線上平臺運營推廣的、網絡屬性較強的“云養”項目,集資參與人數量更多,涉及地域范圍更廣,且沒有統一的“畫像”。江奧立告訴記者:“互聯網的特性大大降低了投資門檻,也擴大了傳播范圍,什么年齡、職業、圈層的人,都有可能接觸到非法‘云養’項目,陷入騙局。”

防范勝于打擊

“‘云養經濟’領域非法集資、傳銷等違法犯罪活動,存在投資者多、分布廣泛、監管難度大的特點,‘爆雷’風險極大,需引起警惕。”姜緣告訴記者,調查取證難度大,是在司法實踐中辦理“云養經濟”領域案件遇到的問題之一。

追贓挽損難則是案件辦理中遇到的另一個問題,朱澤民介紹,此類案件中,集資款多用于支付高額利息、組織虛假宣傳、犯罪嫌疑人揮霍等,資金流追溯存在困難;多無真實資產支撐,難以彌補投資者的損失;案發存在滯后性,相關騙局往往持續時間長,投資者前期被高息利誘,直至平臺崩盤才報案,此時資金已被轉移消耗,錯過最佳挽損時機。

“正因為此類案件追贓挽損難度大,所以,我認為對于‘云養經濟’領域的犯罪來說,防范勝于打擊。”參與辦理“禾元農場”App“云養黑豬”傳銷案件的相關人員說道。

對此,記者調查發現,多地檢察院積極圍繞預防“云養經濟”領域犯罪,開展宣傳普法工作,通過印發宣傳冊、“兩微一端”發布、深入城鎮村社、田間地頭開展法治宣講等形式,以案釋法揭露“云養”投資騙局套路和手法。

“公眾如遇‘云養’騙局,要及時保存證據,維護自身權利,保存好合同、轉賬記錄、宣傳資料等,向公安機關報案,避免因拖延導致資金無法追回。”彭俊軒提醒,農業是需深耕厚植、遵循自然規律的實體經濟,與鼓吹“短期暴利”的投機邏輯天然相悖,廣大公眾應提高風險識別能力。

北京工商大學法學院教授、商法研究中心主任呂來明認為,相關網絡平臺作為網絡服務提供者也應盡到對“云養”App、小程序等的監管義務。“首先是資質審核義務,網絡服務提供者要對App、小程序的運營主體進行資質核驗。因為只有取得了金融管理部門的相關許可資質的主體,才能運營投資理財類產品。對運營主體的合法性進行審慎評估后,才能允許該App、小程序上架;如遇消費者投訴等情況,要引起重視,主動將情況向有關部門報告;App、小程序一旦涉嫌非法集資、傳銷等違法犯罪活動,網絡服務提供者應協助司法機關辦案,并協助參與者維權。”

余姚市檢察院辦理經濟犯罪類案件的相關負責人說,“云養經濟”的初衷是依靠互聯網和物聯網技術,打破信息和空間壁壘,使得城市消費者能參與到農業生產中并充實資金流,帶動農業蓬勃發展。不法分子以之為旗號進行誘騙,使得大量資金未能真正投入有效的農業生產和創新中,影響了農業產業結構的優化和升級,也破壞了消費者和農戶對于農村新興產業的信任和信心。“建議加強金融監管、農業農村、市場監管、司法機關等部門協作配合,健全跨部門信息共享和協作配合機制,常態化開展風險排查,加強風險監測預警,完善應對處置舉措,加大對‘云養經濟’領域違法犯罪行為的打擊力度。”

【特別聲明:部分文字及圖片來源于網絡,僅供學習和交流使用,不具有任何商業用途,其目的在于傳遞更多的信息,并不代表本平臺贊同其觀點。版權歸原作者所有,如涉版權或來源標注有誤,請及時和我們取得聯系,我們將迅速處理,謝謝!】