又取消3000+,化妝品企業遭洗牌

近段時間,大量化妝品備案因未按時提交年報被取消,與此同時也有大量化妝品生產許可證因企業自身原因被注銷。這些被“拋棄”的備案和許可證背后,是數不清的倒下的化妝品企業。

01、產品洗牌化妝品備案遭遇大面積取消

近日,湖南省藥品監督管理局發布公告稱,依據相關辦法條例,擬對湖南省部分化妝品備案人、境內責任人截至2022年7月30日未通過國家藥監局普通化妝品備案平臺提交符合要求的備案資料的3461個國產普通化妝品和4個進口普通化妝品取消備案。

上述相關化妝品備案人、境內責任人對被取消化妝品備案有異議的,需要于2022年9月15日至16日辦公時間攜帶有效市場主體登記證明(《營業執照》等)復印件、《化妝品取消備案申辯書》前往湖南省藥品監督管理局提出陳述和申辯,逾期未提出的,視為放棄陳述和申辯的權利。

化妝品備案人、境內責任人未提出陳述和申辯,或放棄陳述和申辯的,或經依法審核異議未被采納的,將對其相關化妝品取消備案。

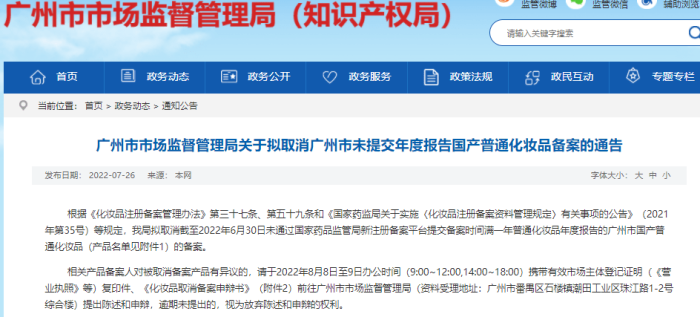

而在上月,廣州市出現過更大面積的備案取消。7月26日,廣州市市場監督管理局于連發兩條通告,擬取消未提交年度報告及原備案平臺未被認領的國產普通化妝品備案。

擬取消截至2022年6月30日未通過國家藥品監管局新注冊備案平臺提交備案時間滿一年普通化妝品年度報告的廣州市國產普通化妝品備案。《廣州市未提交年度報告國產備案產品清單》共計4639頁,涉及產品備案數量超20萬,包含乳霜、精華、面膜、洗發水等多品類產品。

擬取消截至2022年7月6日,未通過國家藥品監管局新備案平臺認領在原備案平臺已備案的廣州市國產普通化妝品的備案。《廣州市原備案平臺未被認領的備案產品清單》中列出的產品數量超40萬。

02、廠家洗牌,上百家企業被注銷化妝品生產許可證

近幾個月,不僅大量備案因未按時提交年度報告或無人認領被取消,也有大量企業的化妝品生產許可證因未及時延續或主動申請而被注銷。

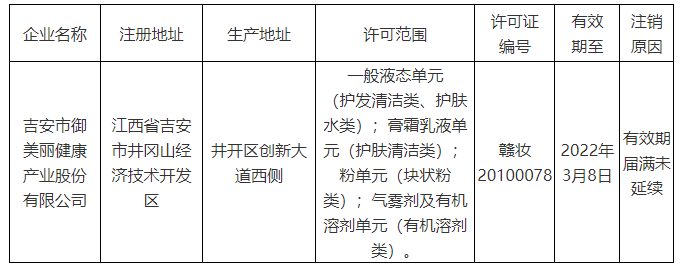

日前,江西省藥品監督管理局連發兩條公告,擬注銷吉安市御美麗健康產業股份有限公司、江西康鼎生物科技有限公司、江西鴻仁堂生物科技有限公司等三家企業的《化妝品生產許可證》。

公告顯示,吉安市御美麗健康產業股份有限公司《化妝品生產許可證》有效期已于2022年

3月8日截止,由于企業屆滿未申請延續,按照有關規定,注銷吉安市御美麗健康產業股份有限公司的《化妝品生產許可證》。

而江西康鼎生物科技有限公司、江西鴻仁堂生物科技有限公司的《化妝品生產許可證》有效期均未截止,但根據企業主動申請,按照有關規定,同意注銷江西康鼎生物科技有限公司、江西鴻仁堂生物科技有限公司的《化妝品生產許可證》。

今年以來,廣東省、河南省、遼寧省等11個省(自治區)均陸續發布了注銷企業《化妝品生產許可證》的通知。2022年1月以來,至少有上百家企業注銷了化妝品生產許可證。

今年注銷的企業多為小微企業,在生產類型方面,多以洗護、護膚類為主。從注銷原因來看,化妝品生產許可證超過有效期、有效期屆滿未申請延續和企業主動申請注銷等主動注銷情況占了絕大多數。

03、缺乏“內功”的小微企業退場,中國化妝品產業進入結構性升級階段

今年,不少化妝品生產企業開始選擇退出行業,大量化妝品備案和化妝品生產許可證被企業主動“拋棄”。

廣州市中通生化制品有限公司總經理朱洪接受《化妝品財經在線》記者采訪時表示,作為“同行”企業的身份來看,這一現象的產生主要有多個方面的原因。

“首先在新的法規下,對于化妝品的生產企業有了更直接的要求,包括從硬件和軟件上要求都大幅提高。化妝品行業曾經經歷了一個野蠻生長的時期,大大小小的化妝品生產企業數量增多,從一個企業的‘硬件’來說,一些基礎比較差的企業,并不具備GMPC的認證條件,而在新法規下,如果這些企業要達到一定生產認證條件,那么需要再投入很大的一筆投資。”

其次,從“軟件”上來說,在新的法規下,對生產企業的管理體系、人員素質、質量管理體系要求更高,生產企業需要持續地投入,提高整個企業的管理體系,這更不是一次性投入一筆錢能解決的問題。

最后,目前新法規執行更嚴格,有些企業在面臨一些處罰的時候,可能需要停業整頓,企業經營成本大幅提高,信心也不足。

“受到疫情這幾年的影響,中國未來經濟的大環境,經濟下行壓力很大,一些化妝品企業生產常規的產品,他們沒有領先技術優勢,從行業角度來說,其實內卷很厲害,行業之間競爭很大,對于不明朗的前景,很多的企業就選擇了退出賽道。”朱洪談到。

疫情之下,企業面臨著復雜且多變的困難,客戶的聯絡變得沒有那么直接,物流的限制,從原料供應等各個環節增加了不確定性,導致產品上市速度受到影響。今年退場的企業多為小微企業,這些企業的抗風險能力弱,底子薄,缺少資金技術,“內功”不夠,在新規和疫情的兩面夾擊下只選擇能黯然退場。

而隨著產品端的整頓,加上缺乏競爭力的小微企業退場,中國化妝品產業將進入結構性升級階段,產業發展也將進一步邁向新高度。

接下來,生產企業要想在當前愈發艱難的環境中生存,需要練好“內功”,加大研發的投入、提高企業整體的管理水平。原料、技術、產品、功效都需要提升競爭力,打造差異化。在新法規下,提高產品開發精準度,給品牌方帶來適應消費者和渠道需求的有效產品。