玻尿酸、瘦臉針、肉毒素……注射類醫美項目成維權“重災區”

來源:北京日報客戶端 | 記者 張楠

玻尿酸、瘦臉針、肉毒素、嗨體、美白針等注射類醫美項目輿情占比接近40%,成消費者維權“重災區”。暑假來臨,不少求美者啟動美白、抗衰“面子工程”。6月29日,由對外經濟貿易大學消費者保護法研究中心、北京工商大學新商經研究院、消費者網(www.bjxf315.com)、北京陽光消費大數據研究院聯合發布《國內醫美維權輿情研究報告(2023)》,指出,今年前5個月,注射類項目、吸脂手術維權輿情尤為明顯,華美、伊美爾等頭部企業消費維權輿情突出。

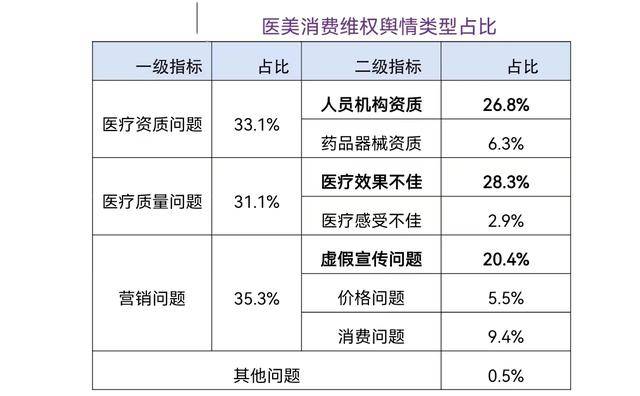

報告顯示,醫美行業所暴露出來的問題主要集中在人員機構資質、醫療效果不佳和宣傳問題三個方面。通過分析醫美消費維權輿情數據的類型發現,在總計9萬多條有關醫美消費維權輿情的數據中,有關醫療資質問題的數據有3萬多條,占比33.1%;有關醫療質量問題占比31.1%;有關營銷問題的占比35.3%。目前,醫美市場上尚存在著許多不具備醫療機構執業許可證或醫師執業證書的黑心機構和從業人員非法從事醫美服務,加之一些生活性醫美機構違規開展醫療美容服務,對消費者的身體健康造成潛在的風險。

報告數據顯示,因醫美效果明顯、恢復期短、價格低廉而備受追捧的注射類項目輿情占比接近40%,如玻尿酸、瘦臉針、肉毒素、嗨體、美白針等,占比在眾多項目中最高。注射類項目屬于非手術類項目,但其在很多方面均與手術類相似,雖已在市場上沉淀多年,依然存在一定的風險。執業者不專業的執業行為可能會導致較為嚴重的后果,偽劣產品魚龍混雜,也導致傷害案例不斷出現。

其次是光電類項目,輿情占比為17.4%,如光子嫩膚、熱瑪吉、黃金微針、皮秒、熱提拉等。現階段光電類項目服務機構,摻雜了大量無資質的生活性美容機構。此外,光電類項目的虛假宣傳與消費問題也日益凸顯。而手術類項目中吸脂手術輿情占比最高,占比為15.8%,其次為胸部手術與鼻部手術,占比也均超過8%。

據央視網報道,近年來出現一種“網紅醫美醫院”,藏身于寫字樓,甚至連門頭招牌都沒有,不打廣告,也不借助美容美發等渠道攬客,而是憑借“網紅引流”、圖文“種草”,刻意規避廣告監管。其營銷人員為“升單”“拓客”,肆意夸大醫美效果,淡化手術風險,引發大量糾紛和投訴。

建議:提升醫美行業信息透明度,消除信息不對稱

醫美亂象頻出的原因是什么?報告分析認為,我國醫美行業快速發展的背后問題叢生,首先是因為醫美行業是一個新興的市場,監管力度相對薄弱。一些醫美機構和從業人員利用監管缺失和行業標準不統一的漏洞,從事非法活動或者違規操作,導致醫療質量問題的出現。其次,行業標準不統一,醫美行業缺乏標準化的服務管理體系和規范化操作流程,導致從業人員標準不一、服務水平參差不齊,市場需求過高使得一些機構和從業人員為了追求經濟利益而忽視醫療質量和安全問題。此外,從業人員素質不高,對醫美行業的風險認識不夠,和消費者缺乏足夠的信息,無法準確評估醫美項目的風險和效果等原因都助長了行業亂象的出現。

報告建議,國家相關部門要定期根據醫美領域地位新變化,進行修改補充相關政策法規,例如針對醫美項目的新變化及時補充新醫美項目的相關政策法規。同時,對目前已有的法律法規體系,要加強細節補充,可以細化執業人員資格獲取條件的審核辦法,考慮美容外科項目對應的從業資格,確保準入標準更加清晰。此外,也要加強利用數字化的平臺,高科技的手段,針對投訴較多的事由進行更細致的監管,不斷提升醫美行業信息透明度,消除信息不對稱,提高消費者對醫美的了解和認識程度。