“窮”則盡早思變,外資彩妝敗走給直銷行業的啟示

近幾年,曾在中國火爆的諸多外資平價彩妝品牌陸陸續續退出中國市場,即使未退出的也都在尋求轉型破局,但業績下滑也是非常明顯。相對應的是民族品牌的逐漸崛起,在平價彩妝市場儼然占據了主導位置,而這一切的分水嶺仿佛都有跡可循,亦或是代表了一種怎樣的走向……

外資平價彩妝敗走中國市場

今年2月份,作為美國最具代表性的平價彩妝品牌之一的e.l.f.(伊芙美)宣布“暫退”中國市場,最后留下的是一地雞毛,在清盤的過程中出現的各式各樣的問題,也反映出了“分手”的不體面。就在e.l.f.退出前一周,露華濃也宣布了退出中國市場。

除了這兩大代表性的外資彩妝退出中國市場之外,數據顯示,僅2022年一年就有超過20個海外品牌關停或調整國內渠道,比如美寶蓮關停所有線下渠道、雅詩蘭黛旗下的Too Faced海外官方旗艦店結束運營、菲詩小鋪關聯38家銷售公司全部注銷等。

當然,還有一些仍在堅守的品牌,但是它們在中國市場的業績也是異常的慘淡。根據Euromonitor的數據顯示,在2015年-2017年在中國彩妝市場Top10名單一直具有一席之地的多個品牌,像夢妝、悅詩風吟、蜜絲佛陀等,到了2019年就都已經從榜單上消失了。

外資彩妝品牌在中國市場的落敗已經不可避免的到來了,而從市場銷售數據來看,這一切的分界線就在2019年,而完美日記、花西子、彩棠、珂拉琪、橘朵等國內品牌紛紛開始崛起,花西子更是在2020-2022連續三年闖入天貓雙11彩妝銷售額榜單的前三。

崛起的國貨品牌都做了什么?

騰訊2019年5月份發布的《國貨美妝洞察報告》顯示,從市場份額來看,國妝品牌已占56%的市場份額。如今國貨已經崛起,這一切都有跡可循。

首先,外資平價彩妝品牌跟國貨品牌相比較,缺乏不可替代性,隨著國貨產品力的提升,品質和功效上并不輸外資品牌,而且價格上還有優勢。對于消費者來說,品質和功效相差無幾的情況下,性價比自然是首要考慮的問題。

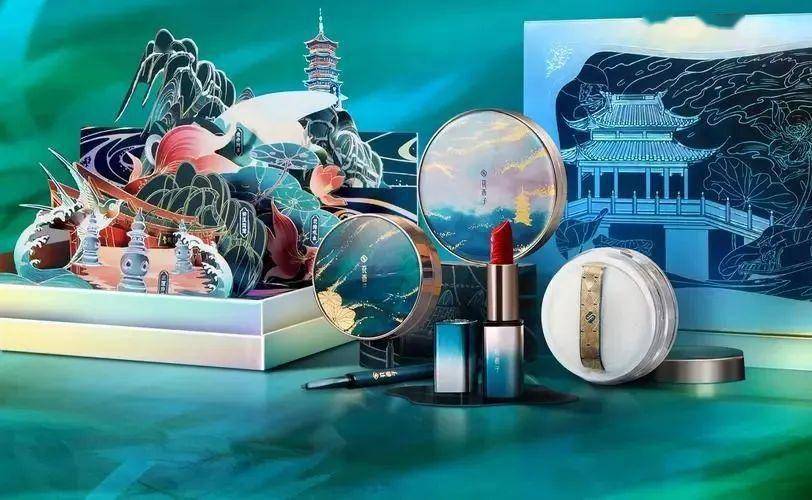

其次,除了產品品質之外,像花西子的系列產品更是融入了諸多的中國文化元素,在如今國潮盛行的時代,國貨品牌也恰恰利用這一點,獲得了消費者的青睞。對于中國文化的理解和靈活運用,外資品牌是無法跟國貨相抗衡的。

最后,如今的互聯網時代,是主打新媒體的時代。包括彩妝品牌的運營,如今新媒體渠道和直播電商成為主流,國貨品牌對于與時俱進的營銷渠道更適應,玩法也是層出不窮,這就是外資品牌不具備的優勢。

無論是產品自身的性價比,還是銷售渠道的布局以及推廣策略上的推陳出新,國貨都已經成功甩開了外資品牌不止一個身位,逆襲的結果可想而知。

直銷品牌的一些品類,“窮”則盡早思變

外資平價美妝在中國市場的敗退的經驗教訓,提醒了直銷行業要盡早窮則思變。2022年,伊蒂之屋、悅詩風吟、夢妝的母公司愛茉莉太平洋總收入同比下降15.6%,凈利潤大跌48.9%。亞洲區銷售額下滑了24%,中國區銷售額下滑30%,而且亞洲區60%的銷售額來自于中國。

愛茉莉太平洋和寶麗兩大品牌,也曾經在中國市場試水過直銷模式,但是最終結果并不理想,還是回歸到了傳統的銷售模式中。除此之外,曾經以彩妝著稱的玫琳凱,也早在2017年便跌出中國彩妝榜前10。直銷行業的低迷和業績的下滑,玫琳凱開始尋求改變,在2021年3月開啟數字化轉型,并用了兩年的時間度過了煎熬期,轉型上岸。對于一直只依靠傳統直銷單一模式中的企業來說,轉型是個痛苦的過程,但也是突出重圍,重獲新生的必經之路。

不久前,玫琳凱宣布“中國市場所有銷售已經全部來自其線上零售平臺“幸福小店”,電商銷售占比達到100%,數字化轉型取得了里程碑式的成功。”從玫琳凱的轉型之路不難看出,傳統的直銷模式目前已經不能駕馭化妝品和護膚品這個類目,而這個理論甚至可以延伸到直銷行業的其他產品當中,比如日化用品。

外資評價美妝的敗走已經告訴我們,在全新的媒體時代,如何用適合的品類或者單品,搭載新的營銷模式和渠道已經是生存和發展的必要條件了。“窮”則盡早思變,直銷的底層邏輯不是只能在線下才可以實現。只有率先把銷售升級了,才能帶來消費升級的結果,也才能最終看到長遠發展的希望。