貝店購買進(jìn)口食品全是“洋文”難看懂,經(jīng)營模式涉嫌傳銷

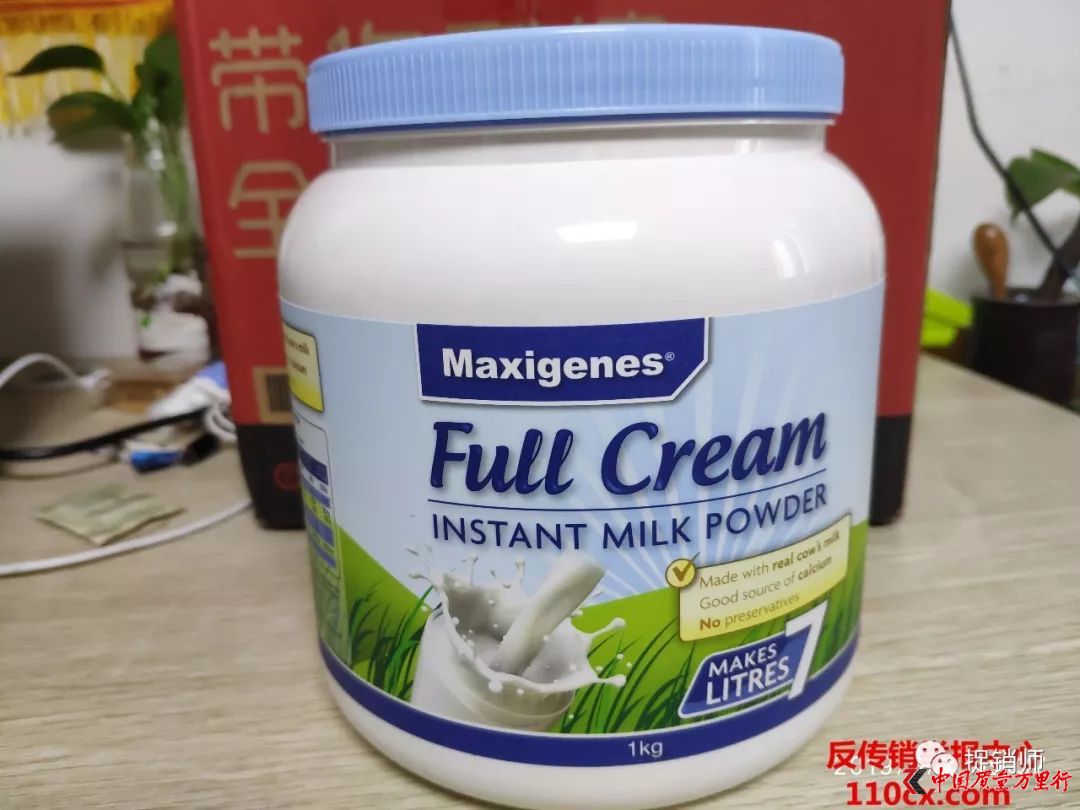

熱直銷網(wǎng)快訊:李先生在貝店購買了一罐澳大利亞的進(jìn)口奶粉,在收到貨后發(fā)現(xiàn)在產(chǎn)品的外包裝上面,全部都是“洋文”,這件國外進(jìn)口的預(yù)包裝食品上完全不具備中文標(biāo)簽和中文說明書。

李先生提供的奶粉外包裝

貝店APP截圖

據(jù)李先生提供的貝店APP購物頁面顯示,這款美可卓奶粉由貝店從杭州保稅區(qū)發(fā)貨。屬進(jìn)口預(yù)包裝食品。

根據(jù)《食品安全法》第九十七條:“進(jìn)口的預(yù)包裝食品、食品添加劑應(yīng)當(dāng)有中文標(biāo)簽;依法應(yīng)當(dāng)有說明書的,還應(yīng)當(dāng)有中文說明書。標(biāo)簽、說明書應(yīng)當(dāng)符合本法以及我國其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定和食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)的要求,并載明食品的原產(chǎn)地以及境內(nèi)代理商的名稱、地址、聯(lián)系方式。預(yù)包裝食品沒有中文標(biāo)簽、中文說明書或者標(biāo)簽、說明書不符合本條規(guī)定的,不得進(jìn)口。”

而因保稅倉的特殊性,關(guān)于其監(jiān)管以及適用法律,似乎也有多種說法,我們現(xiàn)在通過一個判決案例來進(jìn)行說明。

人民法院報刊登相關(guān)文章

在《網(wǎng)購進(jìn)口食品包裝上全是“洋文” 消費(fèi)者起訴能獲賠嗎?》一文中的張先生與本文中的李先生有著類似的經(jīng)歷:蘇州市的張先生在某平臺網(wǎng)購了價值數(shù)千元的進(jìn)口嬰幼兒食品,但包裝上全是看不懂的“洋文”,沒一個中國字兒。他以這些食品沒有中文標(biāo)簽為由,將銷售商告上了法院。近日,蘇州市吳中區(qū)人民法院支持了張先生的訴訟請求,判令銷售者退還貨款,并支付十倍賠償金。

對此某網(wǎng)絡(luò)科技公司辯稱,原告在產(chǎn)品未開封的情況下,即至法院起訴,說明其知道產(chǎn)品的包裝情況仍然購買,對原告的消費(fèi)者身份持懷疑態(tài)度。另外,他們的商品均通過第三方發(fā)貨,采取國外直郵或保稅區(qū)直接發(fā)貨的方式,因此不能保證是否具有中文標(biāo)簽,但對產(chǎn)品的質(zhì)量可以保證。

最終,吳中法院支持了張先生的訴請,判決某網(wǎng)絡(luò)科技公司退還貨款7671元,并支付十倍賠償金76710元。

法官提醒:

進(jìn)口的預(yù)包裝食品應(yīng)當(dāng)有中文標(biāo)簽和中文說明書,并載明食品的原產(chǎn)地以及境內(nèi)代理商的詳細(xì)信息,否則消費(fèi)者除了要求賠償損失外,還可向生產(chǎn)者或銷售者要求支付價款10倍的賠償金。

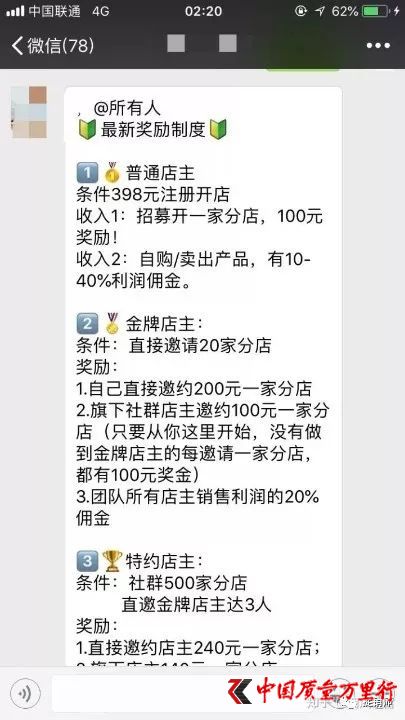

其實貝店最為飽受詬病的是其經(jīng)營模式,貝店涉嫌傳銷的報道屢屢見諸報端,本網(wǎng)也曾多次報道。

網(wǎng)上爆出的貝店獎金制度

在《貝店疑似傳銷,恐怕繼花生日記后被處罰的就是它》一文中寫道。

因為較高的拉人頭傭金,以及拉滿20位店主可以升級成金牌店主,進(jìn)入享受抽取團(tuán)隊推廣傭金和分潤拉新獎金的“躺賺”階段,貝店的店主們往往不是拼搏在第一線賺取商品推廣返傭,而是活躍在微博、百度貼吧、知乎等各種平臺推廣自己的貝店邀請碼,或者著力滲透自己的親友圈,逼得不少人在社交媒體上吐槽自己的親友自從加盟貝店之后就像是進(jìn)了傳銷組織。

貝店在一片質(zhì)疑聲中艱難前行,如不及時糾正這些問題,危機(jī)必然爆發(fā)。

- 貝店,傳銷

- 文章鏈接:http://m.redlee.cn/news/html/16996.html