裂變營銷屬性:電商平臺的創(chuàng)新、違法與傳銷犯罪

金朝榜,胡啟忠

(西南財經(jīng)大學 法學院,四川 成都 610000)

摘要

在“流量經(jīng)濟”與“用戶思維”加持下,傳銷形態(tài)已發(fā)生異變。對于裂變營銷屬性的認定,應當通過非法傳銷的實質(zhì)解讀,提煉出傳銷的元模型,將具有非法傳銷外觀的營銷創(chuàng)新予以剝離,形成“拉人頭+團隊計酬”以及“收取入門費+團隊計酬”的二元類型。同時,借助緩和的違法一元論,透視裂變營銷中傳銷違法向傳銷犯罪的轉化邏輯,明確二者之間“質(zhì)”與“量”的區(qū)別。當本罪與詐騙犯罪或集資犯罪發(fā)生競合時,應當充分發(fā)揮想象競合的“明示機能”實現(xiàn)全面評價,并擇重處罰。

一

問題的提出

裂變營銷作為一種營銷手段,是指在初始流量指引下,通過“裂變傳播原理”整合私域流量,迅速獲取用戶群體的一種營銷模式。它借助互聯(lián)網(wǎng)平臺,利用智能通信工具,通過應用程序APP等新生技術,打破傳統(tǒng)以商家為中心的銷售格局,實現(xiàn)營銷鏈條B2B(business-to-business)或B2C(business-to-customer)到B2C2C(business-to-customer-to-customer)的轉變。營銷鏈條的延伸促使用戶成為新的營銷主體,并與企業(yè)共同編織信息傳播網(wǎng)絡。在這個信息傳播網(wǎng)絡中,老用戶邀請新用戶,新用戶再邀請新用戶,從而擴大流量群體。但裂變營銷中“以速取勝”的過度營銷方式,也產(chǎn)生了一系列問題,尤其需要警惕裂變營銷中的非法傳銷異變。

通過對2021年3月22日光明網(wǎng)曝光的192份“涉嫌傳銷名單”分析①,可以發(fā)現(xiàn)關于裂變營銷屬性的認定存在三個方面的問題:第一,“屬性不明:涉嫌傳銷”的名單高達44份,這直接揭示了裂變營銷模式的定性難題——是屬于營銷模式創(chuàng)新,還是非法傳銷?第二,“行政案件:傳銷違法”名單有18份,“刑事案件:傳銷犯罪”名單有94份,那么行政違法與刑事犯罪界限何在?同是多級分銷的“云集微店”“國通通訊網(wǎng)絡電話”“一吃黑”僅作行政案件認定,但為何“華萊健黑茶”“邁捷普瑞”“天音網(wǎng)絡”卻構成傳銷犯罪?第三,既然涉嫌傳銷,為何部分案件構成集資犯罪,另有部分案件卻構成詐騙犯罪?詐騙犯罪、集資犯罪與傳銷犯罪有何關系?

針對上述問題,理論界形成了較為一致的共識:

一是通過經(jīng)營目標、商品標的、利潤來源、加入條件以及退出機制等多個要素綜合認定傳銷[1];

二是通過類型劃分,將“團隊計酬型傳銷”[2]“原始型傳銷”[3]排除在犯罪圈外;

三是借助“想象競合”[3]與“法條競合”[4]理論來厘清與界定傳銷犯罪與他罪關系。

但上述理論成果在轉化為執(zhí)法或司法的認定標準過程中,卻屢遭質(zhì)疑。無論是裂變營銷中的多級分銷還是會員制都存在著較大爭議。為此,本文主要圍繞裂變營銷屬性展開,通過“是否違法—是否犯罪—構成何罪”的遞進邏輯先行探討裂變營銷的運行機理,從形式與實質(zhì)側面進行行政違法判斷。然后,根據(jù)傳銷行政違法向刑事犯罪的轉化路徑,確定具體罪名。

二

創(chuàng)新抑或違法:裂變營銷模式與行政違法判斷

盡管2005年國務院《禁止傳銷條例》(以下簡稱《條例》)對傳銷行為作出了規(guī)定,但成文法的滯后性卻始終如影隨形,僵化的形式規(guī)范與變動的現(xiàn)實、嚴格的法律文字與不斷創(chuàng)新的商業(yè)模式之間存在著不可調(diào)和的矛盾。花樣迭出的營銷模式脫逸于立法規(guī)定,行政法上的傳銷規(guī)制存在困境。

(一)行政法上的傳銷規(guī)制困境

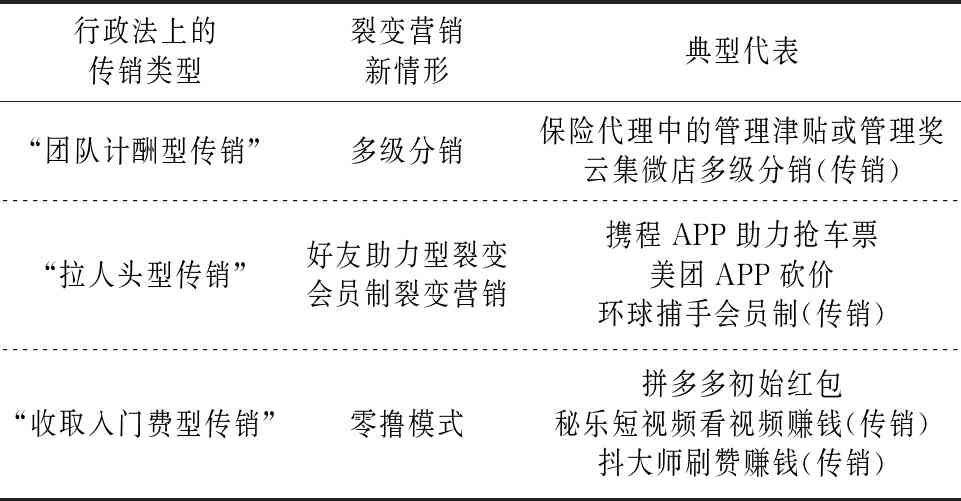

根據(jù)《條例》第七條規(guī)定,行政法上的傳銷包含“團隊計酬型傳銷”“拉人頭型傳銷”“收取入門費型傳銷”三種類型。但是上述規(guī)定,并不能在紛繁復雜的商業(yè)裂變營銷模式中作出合理甄別。首先,“團隊計酬型傳銷”面臨著多級分銷的質(zhì)疑。在保險公司代理商的層級結構中,代理商的管理津貼或管理獎與“團隊業(yè)績有關”,屬于以“下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬”,但保險卻被視為轉移分散風險的有益手段,為國家所提倡。與之不同,云集微店所采用的多級分銷模式卻被認定為行政法上的傳銷;其次,“拉人頭型傳銷”面臨著會員制的質(zhì)疑,裂變營銷作為一種市場推廣宣傳手段,秉持互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的“用戶思維”,無論是攜程APP助力搶火車票還是美團APP的拼團砍價,“好友助力型裂變”營銷都需要好友關注、注冊和加入,因而也具有拉人頭的外觀;最后,“收取入門費型傳銷”是行為人謀取不法利益的重要手段。但現(xiàn)實中卻出現(xiàn)了新型的“零擼模式”,即用戶無須繳納任何費用,反而由商家發(fā)放“初始紅包”,待特定條件滿足便可提現(xiàn)的新模式,如拼多多初始紅包、秘樂短視頻看視頻賺錢、抖大師刷贊賺錢等。由此觀之,各種營銷手段真假參半,《條例》所規(guī)定的三種傳銷類型,已無法對裂變營銷新情形作出正確判斷。

如表1所示,“多級分銷”存有較大爭議。“好友助力型裂變”“會員制裂變營銷”也完全符合“拉人頭型傳銷”的形式特征,但諸多情形并未作違法認定。“零擼模式”更是直接打破了傳銷入門費規(guī)定,但以傳銷追究法律責任的情形屢見不鮮。不難發(fā)現(xiàn),傳銷立法的滯后性與裂變營銷模式的矛盾日益凸顯,如何在創(chuàng)新與違法之間作出正確區(qū)分已成為亟待解決的難題。從國外立法來看,對于傳銷的界定主要從以下兩方面加以考察:一是看計酬形式是否存在多層級結構的利益分配體系。如韓國《直銷法》第2條所規(guī)定的“特殊收益”和“發(fā)起獎金”,這“是根據(jù)多層次傳銷商對他的多層次傳銷組織的管理和對下線的培訓而支付給他的獎金”。又如,日本《關于防止無限連鎖銷售會的法律》《關于上門銷售的法律》所規(guī)制的“等比級數(shù)推銷會”“金字塔型推銷法(連鎖推銷交易)”,則是“一種財物分配組織,它利用后來入會會員的匯款,使先入會的會員獲得大大超出其自身出資金額的財物”。[5]可見,在計酬形式方面,傳銷表現(xiàn)為按照層級結構對匯入傳銷組織資金的一種收益再分配。二是看計酬依據(jù)是否以拉人頭、收取入門費作為主要收入來源[5]。加拿大聯(lián)邦《競爭法》以及各省《商業(yè)行為法》也對“金字塔式傳銷”作出了規(guī)制,嚴格限制以“招募新成員”或“收取啟動資金或者會費”而獲取報酬。此外,馬來西亞《直銷法》、美國《多層次直銷法》及聯(lián)邦貿(mào)易委員會所制定的《多層次業(yè)務指導》(簡稱FTC法案)、世界直銷協(xié)會聯(lián)盟(簡稱WFDSA)所制定的《世界直銷商德約法》(World Code of Conduct)等法律規(guī)范,均從計酬形式和計酬依據(jù)方面對非法傳銷加以界定。面對“多級分銷”“好友助力型裂變”“會員制裂變營銷”“零擼模式”等新型裂變營銷模式,我們也可以借鑒國外做法,從“計酬形式”和“計酬依據(jù)”兩個方面加以分析。

表1 傳銷違法的形式判斷與裂變營銷新情形

其一,在計酬形式方面,需要明確傳銷多層級結構的團隊計酬本質(zhì)。1997年國務院《傳銷管理辦法》將傳銷劃分為多層次傳銷和單層次傳銷兩種類型。但隨著傳銷功能異化,大量非法案件爆發(fā)。2005年國務院《條例》將前者列入了違法范疇,并在《直銷管理條例》中有限承認了單層次傳銷的合法性,將其作為“直銷”規(guī)制。至此,傳銷演變?yōu)榕c直銷性質(zhì)迥異具有多層級結構的違法行為。但傳銷的多層級結構不是因時間先后或級別高低而形成的上下線關系,而是財富從下線流向該組織上線的內(nèi)部再分配而形成的金字塔結構,其本質(zhì)上屬于剝離權利與義務、利潤與風險,即權利和利潤向金字塔頂尖匯聚,而義務和風險則向底端沉淀的多層級團隊計酬。相反,形式上脫離層級結構,但仍以員工、老總、股東等身份在該組織中謀取非法利益的,仍不得否定多層級結構的存在。多層級結構是傳銷組織的形式特征,其本質(zhì)上屬于上線分享下線收益的層級提成。

其二,在計酬依據(jù)方面,需要明確傳銷“拉人頭”“收取入門費”的實質(zhì)危害。一是傳銷易于引發(fā)社會風險。傳銷以銷結網(wǎng)、以網(wǎng)促銷,從而賺取利潤,通過裂變分享,迅速網(wǎng)羅大量粉絲用戶,資金動輒高達數(shù)億,地域波及各省。無論是國內(nèi)錢寶網(wǎng)、萬家購物的前車之鑒,還是國外麥道夫(Bernard Madoff)神話的破滅以及東歐動蕩時期龐氏騙局的推波助瀾,均表明了傳銷對社會傷筋動骨的危害。二是傳銷易于引發(fā)經(jīng)濟風險。傳銷屬于“傳而不銷”的非法活動,主要靠拉人頭發(fā)展下線、收取會員費牟取暴利,其中沒有產(chǎn)品,沒有經(jīng)營行為,更是衍生出了趣步、趣睡、趣味等一系列“走路能賺錢”“睡覺能賺錢”“吃飯能賺錢”的軟件。這種以吃喝拉撒為噱頭的營銷模式,對經(jīng)濟發(fā)展并無助益。三是傳銷易于引發(fā)侵財風險。“高收益、低風險、分享能賺錢”的傳銷模式,本質(zhì)上屬于投資欺詐,該模式“以投資者自己資金支付回報,而不是投資或任何真正的商業(yè)活動產(chǎn)生的利潤”[6],通過發(fā)展會員收取入門費來維系金字塔結構的穩(wěn)定,當市場飽和、會員裂變難以為繼之時,投資者總數(shù)的增長和潛在新投資者供應的減少,就會出現(xiàn)回報難以兌現(xiàn)的危機。“這種結構從長期來看特別不穩(wěn)定,因此龐氏方案被認為是非法的”。[7]

由此觀之,非法傳銷是由計酬形式與計酬依據(jù)共同決定的,前者反映了傳銷多層級結構的形式特征,后者揭示了傳銷的實質(zhì)危害。《條例》將團隊計酬作為單獨的傳銷類型,忽視了團隊計酬、拉人頭、收取入門費之間的關系,混淆了傳銷的違法實質(zhì)與形式特征,沒有意識到多層級結構的具體含義。其作為傳銷活動的共同要素,不具有獨立存在空間,應將其消解于“拉人頭型傳銷”和“收取入門費型傳銷”之中,從而構建“拉人頭+團隊計酬”“收取入門費+團隊計酬”的二元類型。

(二)裂變營銷的傳銷違法識別

首先,“單純的團隊計酬”不屬于非法傳銷。以銷售商品為目的的團隊計酬行為,除了違反《直銷管理條例》“單層級直銷”規(guī)定外,并無法在上述社會風險、經(jīng)濟風險以及侵財風險中找到實質(zhì)違法根據(jù),充其量只能說明“居于上位的會員不用勞動,也能分享比其他會員更多的利益”,屬于不公正的經(jīng)濟組織[5]。或者說,上線的牟利行為侵蝕了本屬下線的財產(chǎn)權益,助長了不勞而獲的不良社會風氣[8],但不足以說明其存在實質(zhì)危害。畢竟,在崇尚意思自治的市民社會,如果傳銷組織參與人員明知且同意上線人員分享自身業(yè)績收益,那么無論是民法還是刑法都不應當干預。事實上,國外團隊計酬模式通常歸屬于多層級傳銷,法律禁止的主要是“老鼠會”“金字塔騙局”“龐氏騙局”等非法傳銷行為。二者的界限主要在于是否具有欺詐行為、營銷收入是來源于銷售商品還是拉人頭兩個方面[9]。國內(nèi)學者結合有無商品、商品是否真實、商品是否物有所值、商品兜售方式、退貨機制五個指標對團隊計酬作緩和理解,避免“純之又純”的團隊計酬脫離實際[10]。可見,無論是國外的“老鼠會”“金字塔騙局”“龐氏騙局”,還是國內(nèi)的非法傳銷,均在“團隊計酬”基礎上附加了其他違法要素,“單純的團隊計酬”不構成非法傳銷。

其次,“拉人頭+團隊計酬”的裂變營銷屬于非法傳銷。在裂變營銷中,“拉人頭”不再表現(xiàn)為線下的人身限制與束縛,而是表現(xiàn)為線上的會員注冊和身份資格獲取。“好友助力型裂變”是否屬于“拉人頭型傳銷”,關鍵在于是否需要關注或下載APP并注冊會員,倘若用戶無須注冊或關注,只需在意定選項中進行勾選即可完成助力,則該模式主要是通過好友社群分享來達到宣傳效果的營銷手段,屬于“裂變營銷+社群分享”的一種創(chuàng)新模式,不得作傳銷認定。相反,要求用戶關注或下載APP注冊會員才能完成好友助力,則有“拉人頭”之嫌,但傳銷的認定還需滿足計酬形式上的團隊計酬條件。攜程APP的“好友助力搶火車票”和美團APP的“好友助力砍價”,雖然涉嫌拉人頭,但該模式是以用戶為中心C2C的一次級裂變,也即是用戶發(fā)展的新會員并非用戶下線,而是被統(tǒng)一納入平臺會員范疇,在“平臺—會員”之間沒有形成“多層級的團隊計酬”結構,不得作非法傳銷認定。這與“環(huán)球捕手”B2C2C的多次級裂變所形成的“平臺—老會員—新會員—新會員”的層級結構具有本質(zhì)差異。

最后,“收取入門費+團隊計酬”的裂變營銷屬于非法傳銷。在該類裂變營銷模式中,除了計酬形式上“團隊計酬”的必備條件外,“收取入門費”的形式特征已逐漸弱化為“股東投資”“會員費用”“加盟費”等不同形態(tài)。為了防止將正常的民商事行為作傳銷認定,應當以繳納的費用是否是商品交易本身所必須,是不是取得入會的資格條件,費用是不是返利或分紅的主要來源等實質(zhì)標準進行判斷。如果繳納的費用不屬于商品交易所必須,也不符合民商事慣例,而是作為維持傳銷組織存在的主要收入來源,則應將“收取入門費+團隊計酬”的裂變營銷模式作非法傳銷認定。因為該類營銷以無限倍增的成員加入這種“絕對不可能的假設為大前提來維系食利體系……或遲或晚,這種體系是肯定要崩潰的,其特點是大部分的后來者最終將受到損害”。[5]需要指出的是,裂變營銷中的“零擼模式”并不需要用戶繳納入門費用,而由電商平臺提供初始紅包,因不具備收取入門費的條件,原則上不得作傳銷認定。但“看視頻能賺錢”的秘樂短視頻與“刷贊能賺錢”的抖大師,卻只是以“零投資”為噱頭的變相收取入門費。在該類運營模式中,即便用戶滿足了看視頻的時長和刷贊次數(shù),也符合提現(xiàn)初始紅包或獎金的條件,但如果不繳納相應的費用,則仍不能獲得提現(xiàn)資格,其本質(zhì)上仍屬于“收取入門費”,構成非法傳銷。

三

違法抑或犯罪:裂變營銷中傳銷犯罪的識別

通過上述非法傳銷的實質(zhì)解讀,提煉出了傳銷的元模型,將具有非法傳銷外觀的營銷模式創(chuàng)新予以剝離,形成“拉人頭+團隊計酬”以及“收取入門費+團隊計酬”的二元類型,但沒有回答是否構成傳銷犯罪。至于如何認定傳銷犯罪,緩和的違法一元論立足于“以憲法為頂點的階層構造法秩序”[11]整體,貫通行刑思維,強調(diào)作為二次法和保障法的刑法具有相對獨立性。在行刑法律關系處理上,該觀點認為,作為前置法的行政法限定了刑法的調(diào)整對象,框定了“違法性”范疇。刑事違法性以違反前置法為前提,但并非任何行政違法均能轉化為刑事犯罪,還需要結合犯罪構成要件內(nèi)容(質(zhì))和罪量(量)因素具體判斷。

(一)傳銷違法與傳銷犯罪“質(zhì)”的區(qū)別

傳銷違法與傳銷犯罪“質(zhì)”的區(qū)分是將那些雖然構成行政違法,但無論如何量變都不可能構成刑事犯罪的行為排除在犯罪圈外。通過對前置法中違法行為的篩選、排序、過濾,將其中具有“可罰性”的行為塑造為構成要件類型。從本罪構成要件類型出發(fā),可以發(fā)現(xiàn)本罪中犯罪主體上“組織者與領導者”的限縮,刑法規(guī)制對象上“團隊計酬型傳銷”的排除,犯罪目的上“騙取財物”的限定,共同奠定了傳銷違法與傳銷犯罪“質(zhì)”的區(qū)別。

首先,犯罪主體限定為“組織者與領導者”。相較于《條例》第二條規(guī)定的“組織者與經(jīng)營者”,2022年最高人民檢察院與公安部聯(lián)合修訂的《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》(以下簡稱《立案追訴標準(二)》)第七十條根據(jù)作用與參與形式不同將犯罪主體限定為“組織者與領導者”。但組織者、領導者、經(jīng)營者很難從行為方式上進行區(qū)分,所謂“作用與參與形式的不同”很大程度上也屬于刑事政策的問題。以至于司法實踐中,普遍以“30人+3層級”作為組織者與領導者的判斷標準。但傳銷犯罪作為涉眾型犯罪,涉案人員動輒上百萬,上下線的層級結構也涉及幾十層,以人數(shù)和層級作為形式標準,必然導致刑罰擴張。為此,不少學者主張,對于被動參加傳銷組織的人員,不得輕易作組織者、領導者認定,應當根據(jù)行為人在傳銷活動中的地位和所起的作用進行綜合判斷[12]。上述觀點對于限定刑法處罰范圍具有重要意義,但回歸立法條文,從《立案追訴標準(二)》第七十條“涉嫌組織、領導的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的,對組織者、領導者,應予立案追訴”的規(guī)定來看,人數(shù)和層級修飾的是“傳銷活動”,而非是對組織者、領導者的界定。換言之,該條文暗含以下邏輯:先是依“30人+3層級”的標準來界定是否屬于傳銷組織;再按照參與人員在傳銷組織中所充當?shù)慕巧桶l(fā)揮的作用來界定是否屬于組織者、領導者。

其次,刑法規(guī)制對象嚴格限定為“拉人頭型傳銷”與“收取入門費型傳銷”兩種類型。《刑法修正案(七)》第四條在增設組織、領導傳銷活動罪時,將《條例》中的“團隊計酬型傳銷”排除在犯罪圈外,嚴格限定了刑法打擊范圍。根據(jù)2013年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合頒布的《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》(以下簡稱《意見》)第五條第二款規(guī)定:“以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的單純的‘團隊計酬’式傳銷活動,不作為犯罪處理。形式上采取‘團隊計酬’方式,但實質(zhì)上屬于‘以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)’的傳銷活動,應當依照刑法第二百二十四條之一的規(guī)定,以組織、領導傳銷活動罪定罪處罰。”該條文根據(jù)計酬依據(jù)不同,將“團隊計酬”進一步劃分為“銷售商品型團隊計酬”和“拉人頭型團隊計酬”,并明確規(guī)定前者“不作為犯罪處理”。實際上,正如上文所述,單純的團隊計酬(指“銷售商品型團隊計酬”)不具有實質(zhì)的行政違法性,對其作非罪處理也是應然之義。只不過團隊計酬屬于傳銷組織的形式特征,僅當“拉人頭+團隊計酬”或“收取入門費+團隊計酬”的行政違法行為符合本罪的構成要件時,才能作犯罪認定。

最后,犯罪目的要求“騙取財物”。通說認為“騙取財物”是傳銷犯罪的本質(zhì)特征,也是區(qū)分傳銷違法與傳銷犯罪的關鍵性要素。但其屬性卻有爭議:第一種觀點將其消解于傳銷組織模式之中,認為“騙取財物”是可有可無的概念。只要行為符合傳銷“拉人頭”“收取入門費”“形成上下線關系”的組織特征,即可推定“騙取財物”。至于客觀上是否騙取財物,不影響本罪的認定。[13]第二種觀點認為,“騙取財物”屬于主觀的構成要件要素,但存在著“非法占有目的”[14]和“非法牟利目的”[15]的分歧。第三種觀點將其理解為客觀的構成要件要素,認為傳銷犯罪成立需要客觀上騙取財物[4]。由于“騙取財物”的理解關系傳銷違法與傳銷犯罪的界分,因此對該問題必須予以澄清。第一種觀點將“騙取財物”視為可有可無的概念,忽視了“騙取財物”對傳銷犯罪的限定作用,在有立法明文規(guī)定情形下,將其不當?shù)叵庥跇嫵梢校菍α⒎ㄔ獾谋畴x,也會導致刑法的泛化擴張。第二種觀點將“騙取財物”視為主觀的構成要件要素。實質(zhì)上,是以詐騙罪中的“非法占有目的”或非法經(jīng)營罪中的“非法牟利目的”來理解傳銷犯罪,忽視了傳銷犯罪與詐騙罪、傳銷犯罪與非法經(jīng)營罪之間的區(qū)別。第三種觀點將“騙取財物”視為客觀的構成要件要素,僅當客觀上騙取財物時才能作犯罪認定,明顯不當縮小了刑法的打擊范圍。根據(jù)《意見》和《立案追訴標準(二)》的規(guī)定,傳銷犯罪的認定并不以客觀上騙取財物為必要。實際上,完整的傳銷犯罪行為由“組織、領導傳銷”和“騙取財物”行為構成,但本罪的成立不以騙取財物行為為必要,只要行為人以“騙取財物”為目的實施了“組織、領導傳銷”行為,就構成本罪既遂,是故屬于“短縮的二行為犯”。這決定,如果行為人不以“騙取財物”為目的,即便客觀上實施了組織、領導傳銷行為,也不得作傳銷犯罪認定(可成立他罪)。因此,“騙取財物”屬于主觀的構成要件要素。

(二)傳銷違法與傳銷犯罪“量”的區(qū)別

不同于傳銷違法與傳銷犯罪“質(zhì)”的區(qū)分,“量”的功能則在于將那些外表符合構成要件規(guī)定,但是尚未達到“可罰的違法性”行為排除在犯罪圈外。刑法的補充性決定“只有最明顯的有害和錯誤的行為才應受到刑事制裁”[16]。如果某個行為沒有造成刑法所欲防止的損失或痛苦,或者雖造成了相應的損失和痛苦,但是情節(jié)非常輕微,則不應作犯罪認定,已經(jīng)進行的刑事訴訟應當中止[17]。如果某種行為雖然形式上符合刑事立法分則某種條文所規(guī)定的要件,但因為顯著輕微,并且缺乏損害結果,而失去了危害社會的性質(zhì),在這些場合所實施的行為不認為是犯罪行為。具體到傳銷犯罪中,傳銷違法與傳銷犯罪“量”的區(qū)別則主要表現(xiàn)為立法與司法兩個方面。

一是立法上“量”的區(qū)分能夠限定傳銷犯罪范圍。除了《刑法》第十三條規(guī)定“情節(jié)顯著輕微危害不大的,不認為是犯罪”外,《意見》也對傳銷犯罪中“量”的要素作出了規(guī)定,僅當傳銷組織達到3個層級且人數(shù)在30人以上時,才對組織者與領導者追究刑事責任。特殊情形下,針對“受過刑事處罰,或一年以內(nèi)因組織、領導傳銷活動受過行政處罰”屢教不改、多次從事傳銷違法活動的人員,才降低入罪標準。這種違法性程度的區(qū)分契合公法“比例原則”,能夠有效限定傳銷犯罪的成立范圍。

二是司法上“量”的區(qū)分是刑法謙抑性的體現(xiàn)。貝卡里亞指出刑罰應當寬和[18],邊沁也認為刑罰作為一種惡,僅當能夠排除更大的害惡時,才能適用[19]。刑法是把雙刃劍,既能懲罰犯罪,也有侵犯人權之虞,其給行為人所帶來的生命、自由剝離痛苦不容忽視。刑法的謙抑性要求“前置法不備,刑罰權不動;刑事立法不規(guī),刑事司法不治”[20],對于前置法沒有規(guī)定的行為,刑法不得作犯罪認定;對于前置法雖有規(guī)定,但在沒有窮盡非刑罰手段情形下,刑法也不得作犯罪認定。因此對于非法傳銷中絕對輕微或相對輕微的違法行為,應當優(yōu)先考慮非刑罰手段。刑罰作為必要之惡,僅在迫不得已的情形下才能適用。

綜上,傳銷違法與傳銷犯罪中“質(zhì)”與“量”的區(qū)別,共同發(fā)揮著限定犯罪圈的作用。如若說“質(zhì)”的區(qū)別是罪刑法定原則的必然要求,那么“量”的差異則是刑法謙抑性的體現(xiàn)。對于傳銷違法抑或是傳銷犯罪的認定,應當恪守構成要件規(guī)定,將那些易于引發(fā)刑罰處罰沖動,但不符合“質(zhì)”規(guī)定的行為,作非罪化處理;對于具有行政違法性,但是尚未達到“量”要求的違法行為,排除在犯罪圈外。通過“質(zhì)”與“量”的雙重限縮,合理界定傳銷犯罪范圍。

四

此罪抑或彼罪:裂變營銷中傳銷犯罪

與他罪關系的厘清

在裂變營銷刑事犯罪中,存在著傳銷犯罪、集資犯罪以及詐騙犯罪的爭議。厘清各自罪名的適用場域,既要堅持罪刑法定原則,防止具體罪名的不當認定,也要堅持罪刑相適應原則,避免“罪重刑輕”或“罪輕刑重”的不當評價。在傳銷犯罪與詐騙犯罪、傳銷犯罪與集資犯罪之間,應當結合構成要件內(nèi)容、法定刑輕重作出準確認定。

(一)傳銷犯罪與詐騙犯罪關系的厘清

關于傳銷犯罪與詐騙犯罪的關系,存在著“法條競合”與“想象競合”的對立。前者認為“騙取財物”屬于客觀的構成要件要素,所謂的傳銷活動實則是詐騙的一種手段或特殊形式,二者屬于普通法與特殊法的關系[4]。后者認為二者是以同一行為觸犯兩罪名的想象競合[3]。爭議的焦點在于組織、領導傳銷活動罪是否屬于詐騙罪的特殊法。如果二者屬于普通法與特殊法的關系,則構成法條競合;否則,則不屬于法條競合。

在大陸法系,法條競合中的普通法與特別法被劃分為兩種情形:一種是特殊規(guī)定的全部或部分構成要件是一般規(guī)定的特殊化,如侮辱公務員罪和侮辱罪;另一種是特殊規(guī)范中包含一般規(guī)定所沒有的構成要件,如綁架勒贖罪與綁架罪[21]。特別法優(yōu)先是邏輯上的當然要求,也是全面評價的客觀需要;但“部分”并不具備“整體”的全部要素,如同“手”(部分)與“人”,只能說手是人的一部分,卻不能說手是人。所以,當甲法條與乙法條發(fā)生競合時,適用乙法條便能實現(xiàn)全面評價;當甲法條與丙法條發(fā)生競合時,若僅適用丙法條而排斥甲法條適用,則無法實現(xiàn)全面評價,畢竟部分無法代表整體。考慮到,“屬種關系”和“整體與部分關系”間的區(qū)別,特別法關系應當限定為屬種關系[22]。

以“屬種關系”和“整體與部分關系”的辯證原理重新審視組織、領導傳銷活動罪與詐騙罪的關系,可以發(fā)現(xiàn)二者不屬于法條競合,而是構成想象競合。

傳銷犯罪與詐騙犯罪不屬于法條競合關系。法條競合又稱“法條單一”,是指一個行為符合數(shù)個刑法規(guī)范,但實際上只能適用其中一個規(guī)范而排除其他規(guī)范適用的情形[23]。其本質(zhì)上是因法條之間錯綜復雜的邏輯結構關系所導致的競合假象。判斷二者是否屬于法條競合,關鍵在于判斷前者是否屬于后者的特殊化。也即是,是否屬于甲法條(A+B+C)與乙法條(A+B+C1)的關系。從詐騙罪“行為人實施詐騙行為—相對方陷入認識錯誤—相對方基于認識錯誤處分財產(chǎn)—行為人獲取財產(chǎn)”的構造,以及《意見》第三條“……參與傳銷活動人員是否認為被騙,不影響騙取財物的認定”規(guī)定來看,傳銷犯罪中的“騙取財物”更為緩和,不要求“相對方陷入認識錯誤”,具有不同于詐騙罪中的“詐騙”含義,即傳銷不屬于特殊的詐騙行為(C1),不能將傳銷犯罪理解為“利用傳銷組織實施騙取財物的行為”,二者不屬于普通法與特殊法的關系,故不屬于法條競合。

傳銷犯罪與詐騙犯罪屬于想象競合關系。想象競合是指一行為同時觸犯數(shù)罪,但以一罪論處的情形。雖然想象競合也會觸犯數(shù)法條,但這是犯罪行為所引發(fā)的數(shù)罪競合,與單純靜態(tài)的法條邏輯結構所引發(fā)的法條競合不同。組織、領導傳銷活動罪與詐騙犯罪之所以構成想象競合,一方面,是因為二者屬于交叉競合關系,作法條競合認定僅適用一個刑法條文,總會顧此失彼不能達到全面評價的效果;另一方面,承認二者想象競合關系是罪刑相適應原則的必然要求。與詐騙罪不同,組織、領導傳銷活動罪不單是以“犯罪數(shù)額”,還以人數(shù)、層級以及情節(jié)作為量刑基準。當傳銷組織騙取財物數(shù)額特別巨大,但人數(shù)、層級相對較小時,以傳銷犯罪論處就會出現(xiàn)罪刑失衡的問題。反之亦然,傳銷組織騙取財物數(shù)額較小,但人數(shù)、層級巨大或情節(jié)極其嚴重時,以詐騙罪論處也不合適。想象競合在該問題的處理上,能夠兼顧刑法的全面評價,而且想象競合的“擇重處罰”原理能夠實現(xiàn)罪刑相適應。

(二)傳銷犯罪與集資犯罪關系的厘清

在集資犯罪與傳銷犯罪的認定上,盡管也存在著“想象競合”與“法條競合”的爭議,但交叉競合卻是共識,具體包含以下三種情形:

一是構成傳銷犯罪但不構成集資犯罪的情形。傳銷犯罪屬于“短縮的二行為犯”,只要行為人以“騙取財物”為目的實施了組織、領導傳銷行為,就構成傳銷犯罪既遂。與之不同,集資犯罪是違反金融管理法規(guī)非法吸收或變相吸收公眾存款的行為,二者具有較為明顯的構造差異:(1)在計酬形式方面,傳銷犯罪具有多層級的團隊計酬外觀,通過上下線的利益連帶關系,上線以下線拉取的人頭數(shù)量或者收取入門費的金額作為計酬依據(jù);反觀集資犯罪,雖然以吸收公眾存款為目標也具有涉眾性特征,但不要求具有金字塔式的層級結構,更不要求團隊計酬;(2)在計酬依據(jù)方面,傳銷犯罪的計酬依據(jù)包含“拉人頭”和“收取入門費”兩種形式,與集資犯罪“從資金當中獲利”的特征相差甚遠[24]。因此,當行為人實施組織、領導傳銷活動行為形成了多層級結構但不滿足集資犯罪構成要件條件或以“拉人頭”“收取入門費”作為計酬依據(jù)時,則該行為僅構成傳銷犯罪。

二是不構成傳銷犯罪但構成集資犯罪的情形。傳銷犯罪要求“拉人頭+收取入門費+團隊計酬+以騙取財物為目的”幾個要件同時具備,而集資犯罪需要滿足非法性、公開性、利誘性、社會性四個特征。盡管二者在構成要件上具有相似性,但是差異也顯而易見。如果集資犯罪行為沒有形成上下線的“團隊計酬”收益分配格局,或者集資犯罪行為中沒有以拉人頭或收取入門費作為計酬依據(jù),那么集資發(fā)起人可能構成集資犯罪,但不構成傳銷犯罪。

三是既構成傳銷犯罪也構成集資犯罪的情形。傳銷犯罪通過裂變營銷迅速網(wǎng)羅人員,匯聚資金,當其同時滿足非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪構成要件時,則會形成想象競合[25]。一方面,是因為集資犯罪與傳銷犯罪不具有邏輯上的“特殊法”(乙=A+B+C1)與“普通法”(甲=A+B+C)的關系,不構成法條競合;另一方面,是因為集資犯罪與傳銷犯罪保護法益不同,只有發(fā)揮想象競合的明示機能,才能實現(xiàn)全面評價。此外,行為人只實施了單一違法行為,不符合數(shù)罪并罰條件。因此,在傳銷犯罪與集資犯罪發(fā)生競合時,應按照想象競合原理“擇重處罰”。

五

結語

裂變營銷作為新生事物,在堅持互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟“用戶思維”和“流量思維”的同時,也蘊含著非法傳銷的風險。為了防止非法傳銷的不當認定,損害互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的創(chuàng)新發(fā)展。一是在裂變營銷創(chuàng)新與非法傳銷之間,通過對《禁止傳銷條例》作實質(zhì)解讀,明確“傳銷活動的聚眾行為易于引發(fā)社會風險”“傳銷活動的無效益性易于引發(fā)經(jīng)濟風險”“傳銷活動的欺詐性易于引發(fā)侵財風險”的實質(zhì)危害,對行政法上的傳銷作限縮解釋。二是傳銷違法與傳銷犯罪之間,應當恪守罪刑法定原則,防止犯罪主體、對象和目的的擴張解釋。三是在傳銷犯罪與他罪的關系上,應當明確法條競合與想象競合的本質(zhì)區(qū)別,將其作想象競合認定,從而實現(xiàn)全面評價,達到罪刑相適應的效果。執(zhí)法人員在裂變營銷屬性認定上,需要透過現(xiàn)象看本質(zhì),在營銷創(chuàng)新與傳銷違法之間仔細比較、反復權衡,從而作出正確評判。

注釋:

① 光明網(wǎng).擴散!這些都是傳銷!公安部最新名單出爐[EB/OL].[2021-03-22].https://m.gmw.cn/2021-03/22/content_1302180158.htm.

參考文獻:

[1] 王恩海.組織、領導傳銷活動罪的司法認定[J].法學,2010(11):154-160.

[2] 劉傳稿.厘清認定難點治理傳銷犯罪——專訪東南大學法學院教授歐陽本祺[J].人民檢察,2017(17):58-62.

[3] 張明楷.傳銷犯罪的基本問題[J].政治與法律,2009(9):27-33.

[4] 陳興良.組織、領導傳銷活動罪:性質(zhì)與界限[J].政法論壇,2016(3):106-120.

[5] 京藤哲久.欺瞞交易與刑事責任[C]∥西原春夫.日本刑事法的重要問題:第2卷.金光旭,馮軍,張凌,等譯.北京:法律出版社,2000.

[6] Mervyn K L.New dogs,old tricks.Why do Ponzi schemes succeed?[J].Accounting Forum,2012,36(4):294-309.

[7] Darwin C,Julieth S,Juan F.Economic shocks and crime:Evidence from the crash of Ponzi schemes[J].Journal of Economic Behavior&Organization,2016,131(PA):263-275.

[8] 陳偉,張凱.中日傳銷經(jīng)濟犯罪比較與思考[J].日本研究,2010(4):80-84.

[9] Chane G S.Legal aspects of multi-level marketing(MLM) and pyramid schemes:Overview of the Ethiopian legal framework[J].Bahir Dar University Journal of Law,2020,10(2):233-264.

[10] 印波.傳銷犯罪的司法限縮與立法完善[J].中國法學,2020(5):243-262.

[11] 曾根威彥.刑法學基礎[M].黎宏,譯.北京:法律出版社,2005.

[12] 張學永,李春華.網(wǎng)絡傳銷的刑法規(guī)制研究[J].中國人民公安大學學報(社會科學版),2019,35(5):79-88.

[13] 曲新久.刑法學[M].5版.北京:中國政法大學出版社,2016.

[14] 王作富.刑法分則實務研究:中[M].北京:中國方正出版社,2013.

[15] 周道鸞,張軍.刑法罪名精釋[M].北京:人民法院出版社,2013.

[16] Green S P. Moral ambiguity in white collar criminal law[J].Notre Dame Journal of Law, Ethics & Public Policy,2004,18(2):501-520.

[17] 達博.積極的一般預防與法益理論[C]//楊萌,譯.陳興良.刑事法評論.北京:北京大學出版社,2007.

[18] 貝卡里亞.論犯罪與刑罰[M].黃風,譯.北京:商務印書館,2018.

[19] 邊沁.立法理論[M].李貴方,等譯.北京:中國人民公安大學出版社,2004.

[20] 田宏杰.立法擴張與司法限縮:刑法謙抑性的展開[J].中國法學,2020(1):166-183.

[21] 帕多瓦尼.意大利刑法學原理[J].陳忠林,譯.北京:法律出版社,2005.

[22] 胡東飛.法條競合特別關系及“特別法條畸輕”的適用[J].法律方法,2016(1):257-274.

[23] 耶塞克,魏根特.德國刑法教科書[M].徐久生,譯.北京:中國法制出版社,2017.

[24] 李皛.非法集資的界定與集資犯罪的認定——兼評非法集資的司法解釋(法釋[2010]18號)[J].東方法學,2015(3):145-153.

[25] 時方.互聯(lián)網(wǎng)傳銷刑法規(guī)制研究[J].國家檢察官學院學報,2019(6):101-144.