理想華萊:安化黑茶,馬背馱出的傳奇

(安化縣永錫橋)

安化,昔日“茶馬古道”上的重鎮,千百年里,馬蹄聲聲,茶商踏萬水千山來到這里,只為獲取他們的財富密碼——安化黑茶。安化黑茶,是馬背馱出的傳奇,是“茶馬互市”中經久不衰的口碑,是“茶馬古道”上不絕如縷的飄香。

一座老建筑,就是一段故事。安化縣永錫橋,可以稱得上是“茶馬古道”歷史的見證。永錫橋位于益陽市安化縣江南鎮錫潭村麻溪河上,是安化縣規模最大,且保存最為完好的清代木構風雨廊橋,為全國重點文物保護單位。永錫橋,是茶馬古道上必經的橋梁,是見證了茶馬古道上鮮活而豐富的馬幫往事,也見證了安化黑茶的名揚四海。

安化黑茶的興盛,得益于“茶馬古道”的開辟和“茶馬互市”政策的實施。“茶馬古道”是指唐宋以來至民國時期,連接內地產茶區和西北、西南邊疆少數民族地區,進行茶馬交易的交通要道。完善的驛道交通網把益陽、安化和“茶馬古道”連接起來。明朝時期,茶商來安化采辦黑茶,經水道、走陸路運銷至西北,包括俄羅斯、內外蒙古、新疆、西藏、寧夏、青海等地,部分安化黑茶還經“絲綢之路”銷往西域其他地方,形成了“船艙馬背”式的茶馬古道。

(安化黑茶 千兩茶餅)

到了宋代,一方面,飲茶習俗在游牧民族中逐漸普及,“一日無茶則滯,三日無茶則病”,“寧可三日無食,不可一日無茶”,黑茶成為“西域”各民族日常生活中的必需品,茶葉的需求量驟增;另一方面,兩宋時期,為對抗北方遼、金、西夏等游牧政權的侵擾,需要大量戰馬。為了獲取戰馬,宋朝開始直接介入茶馬貿易,建立起官營茶馬交易制度,導致了“茶馬古道”和“茶馬互市”的大規模開通與興起。“黑茶一何美,羌馬一何殊。”明代文學家湯顯祖的《茶馬》詩真實記錄了黑茶在中國古代茶馬交易治邊制度中的重要作用。

(理想華萊 水龍茶園)

歷史上安化黑茶由朝廷專賣,政府向茶商發放“茶引”特許經營,每百斤茶葉為一引,茶商憑戶部發放的“引票”也就是配額,進入安化生產、收購、轉運和經銷,高峰時期年達兩千引之巨,折合有15萬擔左右,數量之巨,史有“買不盡的安化茶”之謂。

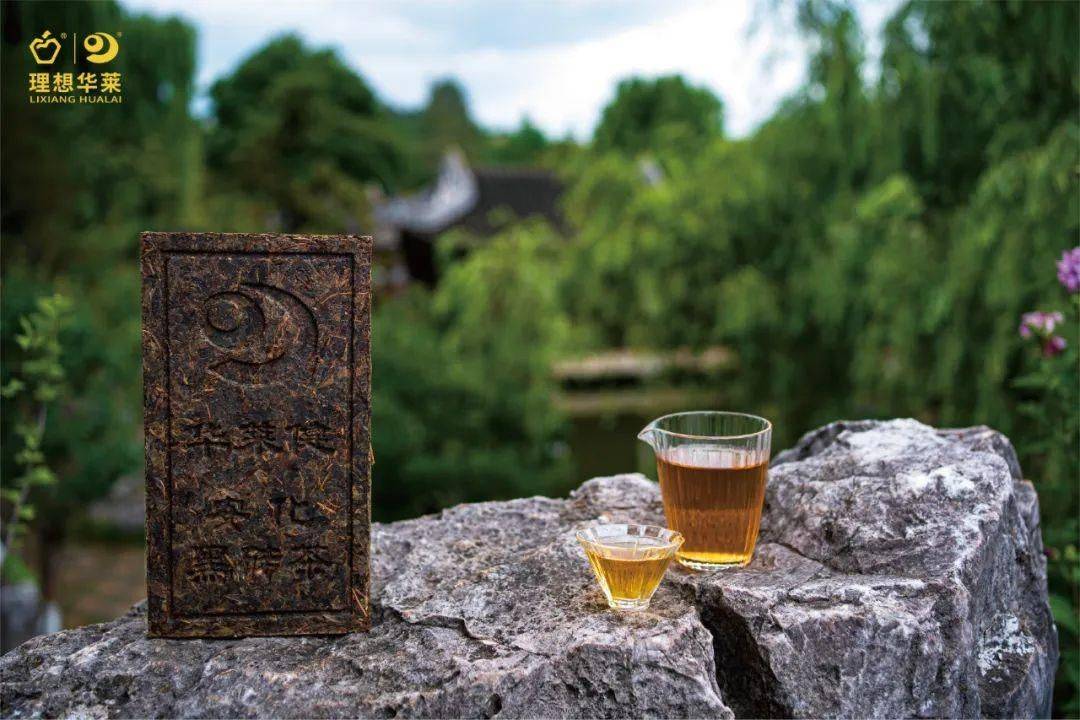

(安化黑茶 黑磚茶)

茶馬交易治邊制度從隋唐始,至清代止,歷經歲月滄桑近千年。千百年來,穿梭在“茶馬古道”上的辛勤馬幫,在風餐露宿的艱難行程中,清悠的鈴聲和奔波的馬蹄聲打破山林深谷的寧靜,日復一日、年復一年,踏出了一條崎嶇綿延的萬里茶路。

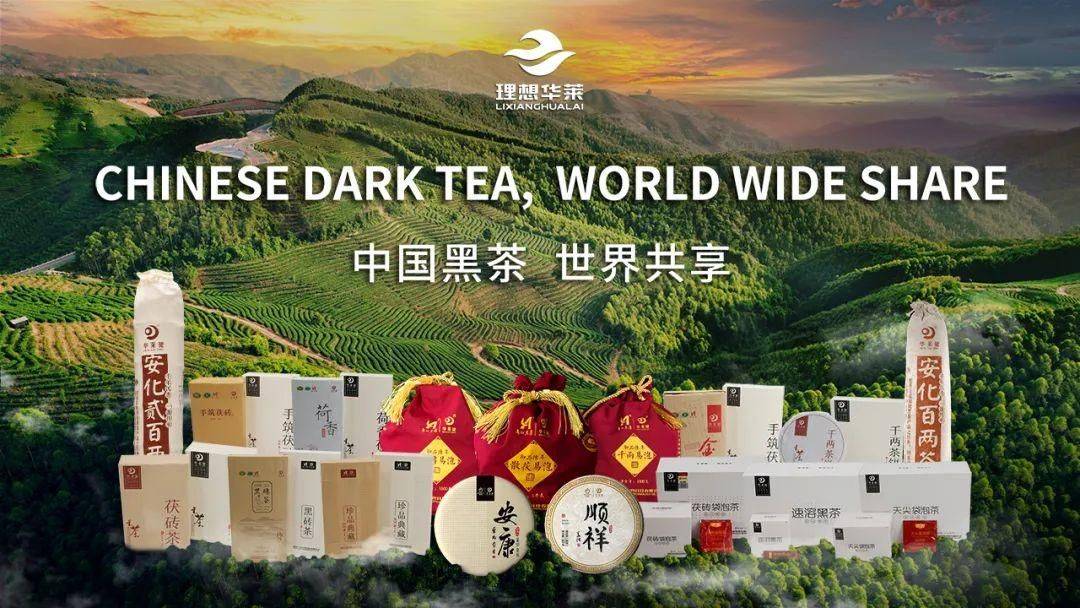

理想華萊,這家橫跨湘滇兩地的中國茶企,以“要做就做最好的黑茶”為宗旨,立足黑茶原產地,將彩云之南的普洱茶,和湖南安化的安化黑茶,以策馬揚鞭的態勢,強強聯合、聚力推動,實現了產業的聚力、互動、融合,為高質量傳承和推動中國好茶開足馬力。

- 理想華萊

- 文章鏈接:http://m.redlee.cn/news/html/45379.html